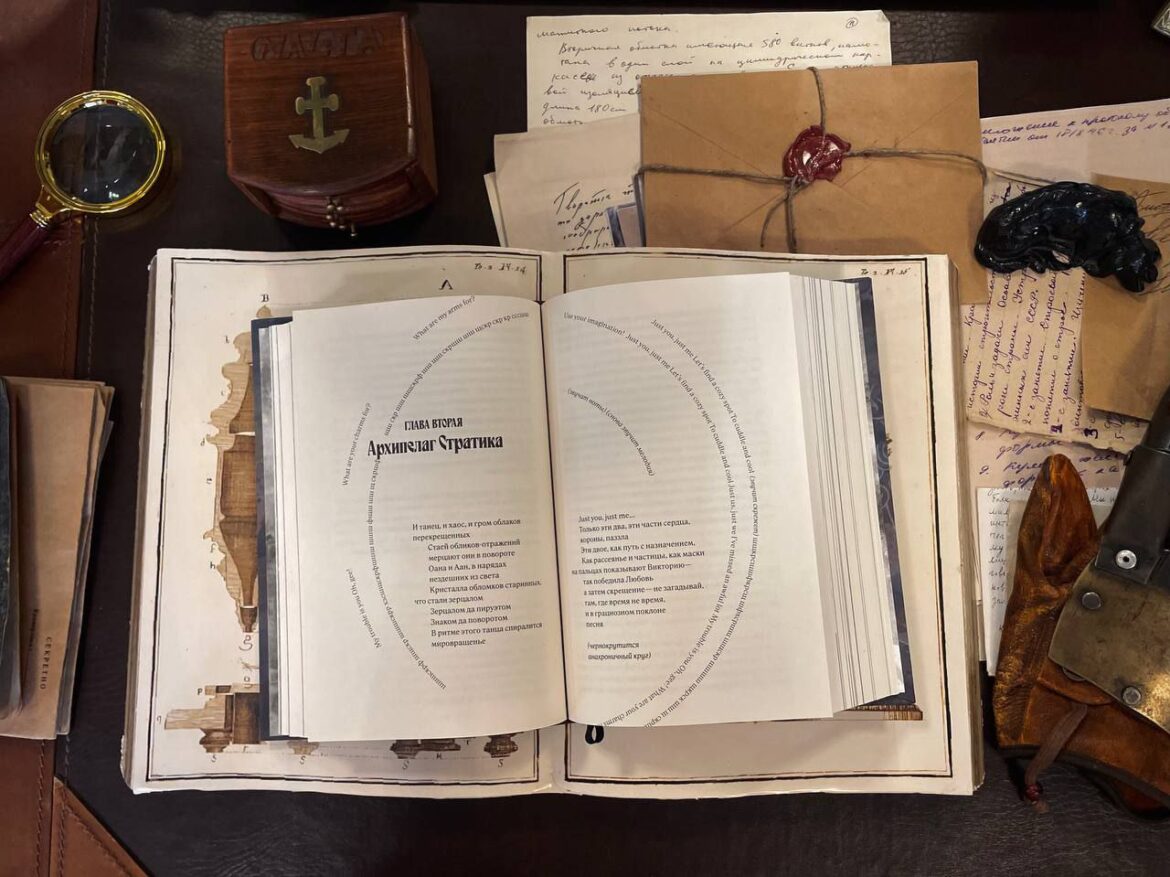

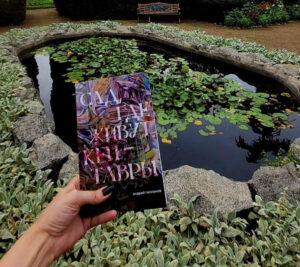

В главный ереванский независимый книжный Common Ground приехала книга анонимного российского писателя Андрея Гелианова «Сад, где живут кентавры». В прошлом году книга вошла в шортлист Премии Андрея Белого. В ожидании выхода уже второй книги Гелианова, романа «Причалы», Влад Гагин специально для Lava Media поговорил с загадочным литератором о его текстах и жизни в целом.

Твоя книга, насколько я понимаю, на днях доехала до Еревана. А презентация будет?

Ну, с пакетом на голове разве что. Не знаю. Я думал кого-нибудь попросить пойти и провести презентацию за меня.

Расскажи, кстати, о выборе быть анонимным. С чем связана такая стратегия?

Я просто не люблю публичность и не очень люблю людей, а все эти темы с «личным брендом», прирастающим к коже лица, считаю очень вредными для душевного здоровья. Кроме того, любые знания об авторе всегда проецируются на сам текст, что может вредить его восприятию.

А нет такого, что отсутствие знаний всё равно в итоге мифологизируется и тоже вредит восприятию текста?

Настоящий самурай между двух стульев всегда выбирает тот, который с пустотой, потому что в пустоте еще может что-то прорасти, а вот факты, однажды закинутые в инфополе, потом уже не сотрешь.

Пока что приехала первая книжка рассказов?

Да, она уже какое-то время продается. Понятия не имею, покупает ли ее кто-нибудь. Но я очень рад, что она доехала. Получился такой трансфер, реальное путешествие, потому что я написал ее здесь в Ереване, потом ее издали в России, и теперь книга снова доехала в Ереван.

Я думал, эту книгу ты написал раньше, еще в России.

Да, первые четыре рассказа в России, а следующие пять, включая два последних, самых важных, уже здесь, в этой самой комнате, где я сейчас сижу. И следующие две книги я написал здесь.

Получается, твой писательский импульс запустила именно эмиграция?

Я думаю, что в принципе такое резкое изменение устоявшегося образа жизни как эвакуация в другую страну, интересным образом тебя возвращает к состоянию молодого человека, как будто ты снова студент, живущий в общежитии. Как будто не было всего предыдущего жизненного опыта, хотя этот опыт у тебя есть. И поэтому, когда остаешься плюс-минус наедине с собой в новом сеттинге, конечно, это помогает.

Хотя многие вещи я задумал достаточно давно, некоторые даже лет десять назад. Но только здесь, наконец, получилось в достаточной степени сконцентрироваться, чтобы все это записать.

Получился такой трансфер, реальное путешествие, потому что я написал ее здесь в Ереване, потом ее издали в России, и теперь книга снова доехала в Ереван.

А до этого у тебя были писательские амбиции?

Да, но они были как-то не проявлены. Я написал два романа в стол, и потом с ними ничего не произошло. Но вообще я поздно начал писать. Получается, в 28 или 29 лет. До этого момента просто ходил, копил мысли, впечатления, образы и идеи.

Было ли какое-то «инициирующее» событие, когда ты понял, что теперь будешь писать?

Думаю, когда я узнал про биографию алхимика Джорджа Старки, жившего в 17-м веке — по-моему, в «Википедии» просто наткнулся. Я прочитал и понял, что это история, которая должна быть рассказана, и что никто ее, скорее всего, не сможет рассказать, кроме меня. Вообще, мне кажется, надо рассказывать истории, которые никто не расскажет, кроме тебя, потому что иначе зачем?

Хочу подойти к вопросу об уникальности с другой стороны и спросить о влиянии. Например, когда читал рассказы, заметил влияние Борхеса, причем не только в выборе темы, но и в плане размышлений о языке — как в рассказе «Тлён, Укбар, Орбис Терциус». Как ты вообще работаешь с влияниями других авторов?

Борхес, естественно, сильно на меня повлиял. Но мне кажется, на всех повлиял. В сборнике «Сад, где живут кентавры» есть два рассказа, созданных под его влиянием. Это самый первый рассказ «Экфрасис» и рассказ «Нерв неба» — своего рода ремикс на «Тлён, Укбар, Орбис Терциус».

Но в целом я не могу сказать, что сейчас есть авторы, которые бы настолько сильно влияли, что я бы им подражал или стремился, наоборот, от этого подражания уйти, оторваться, выйти из-под него. В молодости у меня было такое, что я читаю какого-нибудь писателя — и начинаю думать, как он. Все-таки на четвертом десятке это всё уже переплавляется в нечто свое.

Еще я подумал о Зебальде — у тебя тоже часто поднимаются темы памяти и забвения, исчезновения целых культур или сообществ людей.

Да, Зебальда очень люблю, конечно. Мне часто указывают, кстати, на то, что для меня тема памяти важна. Но вот последний рассказ «Квартет “Бессмертие”» я написал после того, как, читая интернет в августе 2022-го, увидел заметку о том, что умер последний представитель неконтактного племени в Амазонии. К заметке даже приложили единственную существующую фотку этого чувака, сделанную сквозь заросли. Мне, конечно, стало очень интересно, что вообще было у него в голове, как жил человек, который ни разу никогда не контактировал ни с кем из приезжих, кроме тех нескольких случаев, когда белые в него стреляли или вырезали всех остальных членов племени.

Писатель В.Г. Зебальд.

В одном из рассказов речь идет о двух приятелях, которые живут в таком как бы немножко фэнтезийном мире, где из-за глобальной катастрофы исчез интернет. И насколько я понимаю, это было написано еще до широкого внедрения искусственного интеллекта. Но при чтении у меня было ощущение пророчества, потому что описанные ужасы — это буквально то, с чем человек может столкнуться, когда что-то идет не так с ИИ-алгоритмами, предлагающими контент в соцсетях.

Я это писал, по-моему, в конце 2021-го года. То есть нейросетей еще не было в таком виде, как сейчас. Я тогда имел в виду, скорее, именно соцсети вроде Твиттера и Инстаграма — что порой там встречаешь что-то жуткое. И мне стало интересно: наверняка же можно гипотетически что-то такое сделать с контентом. Знаешь, как в этих городских легендах про файлы смерти, штуки, на которые можно случайно посмотреть — и что-то с тобой неприятное произойдет.

То есть, это было не очень сильное фантастическое допущение, что можно создать информационные вирусы, которые будут сносить людям башню. Конечно, хотелось еще представить мир без интернета, а то я по нему немножко соскучился за эти 25 лет, хотя в итоге получилось довольно мрачно.

Из всей книги ты выделяешь последние два рассказа. Чем именно они выгодно отличаются от остальных?

Мне субъективно кажется, что в принципе все рассказы, написанные до этого, были достаточно ученическими, хотя и хорошими. Но в «Квартете “Бессмертие”» я вышел на новый уровень повествования, от которого уже дальше выстраивается все то, что я написал после, усложняясь тематически и формально. И я прям физически это ощутил, когда работал над рассказом. Я писал его три месяца и чуть с ума не сошел, каждый день этим занимался. И текст начал гнуться сам — туда, куда я не рассчитывал.

С тех пор у меня такое только один раз было — в новом романе, который я только что закончил. Я очень рад, что это был не единичный случай. Потому что в принципе хороший текст пишет себя сам.

Но ты, кажется, говоришь все-таки о чем-то более уникальном, чем понятная способность текста порождать самого себе в процессе письма?

Это ощущается так, как будто внутри происходит какой-то взрыв, одновременно становящийся своего рода смерчем, в котором летают смыслы и образы, и сами собой соединяются сразу в идеальном порядке. А ты за этим, скорее, просто наблюдаешь и записываешь. Это очень странное состояние. Я даже иногда не знаю, могу ли я считаться автором этого текста в полной мере, потому что автор обычно сидит очень такой надутый, с ручкой, придумывает концепты, записывает их на бумаге. Знаешь, типа как такой Писатель планирует романы: схемы, композиции, все это уже осталось в прошлом…

Но ты же написал еще несколько романов. В них для тебя важна структура?

Вот романы — да, романы у меня выверены изначально были математически. Я составил очень подробный план. Причем забавно, что я сначала решил изучить структурную драматургию для больших произведений, самостоятельно листал учебники. В какой-то момент читать это всё стало лень, поэтому я взял сериал «Прослушка». Сделал огромную схему с арками всех персонажей — как они появляются, переплетаются. И я увидел, что это практически идеальная формула для сторителлинга: ничего не провисает, арки каскадом накладываются одна на другую.

А для тебя важна «тема»? Что ты пишешь роман о чем-то более или менее конкретном. Или это, скорее, такой сборник разнообразной жизни или срез эпохи? И что для тебя в целом романная форма сегодня?

Вообще романную форму я воспринимаю хорошо, потому что, мне кажется, что эта большая драматургическая структура с началом, развитием и концовкой, жизнями разных героев — это круто, нам как человеческим существам до сих пор нужны такие нарративы.

Но одновременно с этим я заметил, что я работаю по системе мотивов. Есть разные важные для меня мотивы — например, та же тема памяти или тема коммуникации. И есть даже образные мотивы. Как будто вот у меня есть такая вертикальная форма, структура, которую я «заливаю» такими поперечными фишками. Мотивы смешиваются и сами создают текст, который подходит под форму. Я не очень понимаю, как это происходит, но оно происходит — видимо, внутри собрался какой-то механизм писательский.

И когда писал первую книгу, было безумно интересно наблюдать, как писатель создается в процессе написания того, что пишет.

В «Квартете “Бессмертие”» интересный монтаж — контексты и мотивы быстро смещаются, перемешиваются. В романах тоже используешь такую нарезку?

В первом романе у меня достаточно традиционная все-таки форма. Но начиная со второго романа, с «Причалов», которые только что вышли, я начинаю пробовать различные формальные эксперименты.

И еще хотел добавить про монтаж: на самом деле, когда я пишу слова, я практически не знаю, что я пишу. Я воспринимаю текст как пластическую форму или своего рода цветовую форму, материю, которую я преобразую. Я синестетик немножко, наверное. В любом случае, когда люди, читая тексты, видят там слова, меня это неизменно поражает. Это же не про слова совсем. Это, наверное, куда-то в сторону поэтического: нужно организовать слова определенным образом, чтобы сквозь них что-то такое прошло засловесное. Но как это объяснить без мистики, я не знаю.

У тебя в сборнике часто используется различные вкрапления поэтического — внезапные моменты текста в столбик, например. Тебя тянет к поэзии, да?

Да, тянет. Все поэтические вставки в моих книгах, кроме эпиграфов, я пишу сам. И, я думаю, надо будет как-нибудь написать эпическую поэму страниц на 400, чтобы окончательно понять, что я не поэт. Просто поэзия — это как раз та литература, которая меня интересует. Литература, которая указывает на что-то, может быть, невидимое, что есть в мире и что мы обычно не замечаем.

Большую часть прозы сегодня, конечно, читать совершенно невозможно, если это не экспериментальная проза.

Нужно «виноградное мясо» прозы, так сказать.

Ну вот да, мне кажется, мы увязли все в прозе. Только поэзия спасет мир. Нам нужно больше поэзии и в поэзии, и в прозе. И вообще в жизни. Правда, я не знаю, что такое поэзия.

Ты как-то раз говорил о своем недовольстве эмигрантским комьюнити, можешь подробнее рассказать об этом? Тем более что, как выяснилось, эмиграция у тебя органическим образом связалась с письмом.

Я не могу сказать, что я в полной мере ощутил себя эмигрантом. Знаешь, когда в 2020 году был ковид, и все сидели по домам и ужасались, что никуда не пойти, сидишь, смотришь в монитор, один, вынужден работать удаленно, — я, конечно, орал дико, потому что я на тот момент уже жил так лет десять.

Так что я привык в принципе к состоянию внутреннего эмигранта. Хотя «внутренняя эмиграция» — это, конечно, пошлятина, ужасный термин, тем более что он довольно широко трактуется. Но в целом, мне кажется, некоторая изоляция полезна для творчества. Может быть, в этом причина, почему я не встроился ни в какое комьюнити.

Дело даже не в том, что комьюнити не сложилось в том виде, в котором я ожидал — скорее, у меня никогда не было желания к нему примкнуть. Потому что объединяться с людьми по принципу территориальной общности или какого-то общего несчастья — это в принципе сомнительная идея. Ты уехал, я уехал, теперь мы друзья — так, что ли?

А для меня как раз оказался важен регионализм. Я долгое время жил в Питере, и когда уехал, удивился, встречая людей со всей России — тому, какие они другие.

Да, но тут есть и опасность: ты совсем не видишь человека, видишь сразу ярлык. Очень простой пример: если я на Кавказе говорю кому-то, что я из Ростова-на-Дону, то мне сразу человек говорит, что он был в Ростове и его брат был в Ростове, и вообще со мной всё понятно, потому что я ростовчанин. Но я-то не ростовчанин — я вообще инопланетянин какой-то под видом человека.

Я жил и в Питере, и в Москве, и в других местах. До определенной степени они, конечно, все соответствуют своему культурному образу, но по большей части любой город — это просто город со своей спецификой. Но ты не в городе, ты в реальности живешь.

Хочется поспорить. Например, однажды я прочел статью покойного Дмитрия Голынко о питерской богеме и понял, насколько какие-то вещи в этом тексте сказаны точно и относительно меня. Я к тому, что мы как люди не существуем в вакууме, мы формируемся в сообществах, которые обусловлены в том числе географией.

Я согласен с тобой. Просто хотел подчеркнуть, что мы часто проецируем на себя мифы того места, в котором мы живем, и транслируем их. Но это ведь не совсем мы, а извне это считывается как какая-то наша эссенция. Носим свои города с собой.

Ты уехал, я уехал, теперь мы друзья — так, что ли?

А ты носишь Ростов с собой? Или, например, Москву.

Мне кажется, я не ношу с собой никакого города, потому что у меня нет никакого города, нет никакого дома. Мой дом — вселенная и, соответственно, ее отражение в культуре. Я пишу на русском языке, но меня интересует, скорее, как устроено мироздание, а не частности.

Я понял, что нет какого-либо места, к которому я был бы привязан или хотел бы быть привязан. Потому что все, что мне нужно, все, что мне интересно, я ношу с собой — как улитка, у себя в голове.

И поэтому я никогда не думал о том, чтобы собрать большую библиотеку. Я понимаю, что завтра я могу все свои книги продать или потерять, и ничего абсолютно не изменится, потому что все находится внутри и в интернете.

Я понимаю такой космополитизм. Но если я говорю, что у меня нет родины или дома, то я, скорее, отсылаю к чему-нибудь вроде стихотворения Валерия Нугатова Roll on stones. Знаешь его?

Нет, я знаю только песню Боба Дилана.

Коротко говоря, оно о мальчиках из провинциальных городов, которые читали поэзию, но оказалось, что для них нет места — только какие-то огромные ТЦ.

Мне кажется, для литератора, особенно, прости господи, современного русского литератора, как мы с тобой, важно осознать, что для него нет места. Для нас места никогда не было, потому что мы не в пространстве существуем, а во времени. Где находится книга? Нигде. Она в культуре находится, и она продолжает существовать во времени. И все то, что в ней написано и сказано, все эти мысли и образы, надежды и инсайты, они остаются.

Книга сама по себе формирует какое-то место в культуре. А так, конечно, места для нас никакого нет, кроме того, что мы сами себе создадим. Работать надо.

Я когда читал «Квартет», вспомнил американские тексты, которые работают с темой западного колониализма. И я подумал: а ты вообще хотел бы затронуть материал, который был бы, так сказать, ближе к телу в плане катастрофы? Можно ведь писать о геноциде индейцев, а можно о российско-украинской войне.

Я боюсь, что мне совершенно нечего об этом сказать. Что в художественном плане, что в идеологическом, думаю, не смогу сказать ничего, что бы не повторяло то, что уже сказано. Кроме того, рассуждения о происходящих событиях будут в любом случае скорее публицистикой, чем художественным высказыванием.

«Владимир Путин объявил дереализацию». А чего ты ждешь от развития политической ситуации в глобальной перспективе, если история повторяется?

Ну чего я жду, Третьей мировой, наверное. Или можно скорее сказать, что я теперь как этот котик с пляжа: уже никому не верю и ничего не жду. Я думаю, что в целом все будет плохо. Вопрос только насколько плохо. Остается сидеть, наблюдать все происходящее и книжки писать, а что еще делать?