Киноклуб Freedoc открыла в прошлом году в Ереване киножурналист Валерия Цыганова, переехавшая в Армению из Петербурга. На встречах клуба показывают фестивальное документальное кино, большую часть которого в России смотрят полуподпольно, а некоторые фильмы и вовсе запрещены.

В конце весны и в начале лета в клубе состоялось несколько экспериментальных показов: дебютные фильмы выпускников онлайн-киношкол документального кино, видеоэссе. Доканимация в программе Freedoc тоже уже была: фильмы, посвящённые сталинским репрессиям и двум Чеченским войнам.

На последней в этом сезоне встрече смотрели другие анимадоки, недавно снятые российскими режиссёрами. Программу собрала режиссёр Сима Труевцева, выпускница Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, переехавшая в Германию после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В разных странах она верстает программу спонтанно, по настроению, чтобы не повторятся. На показе в Армении было много фильмов о людях с ментальными особенностями и целый альманах про квир-релокантов.

В программе был и фильм самой Труевцевой.

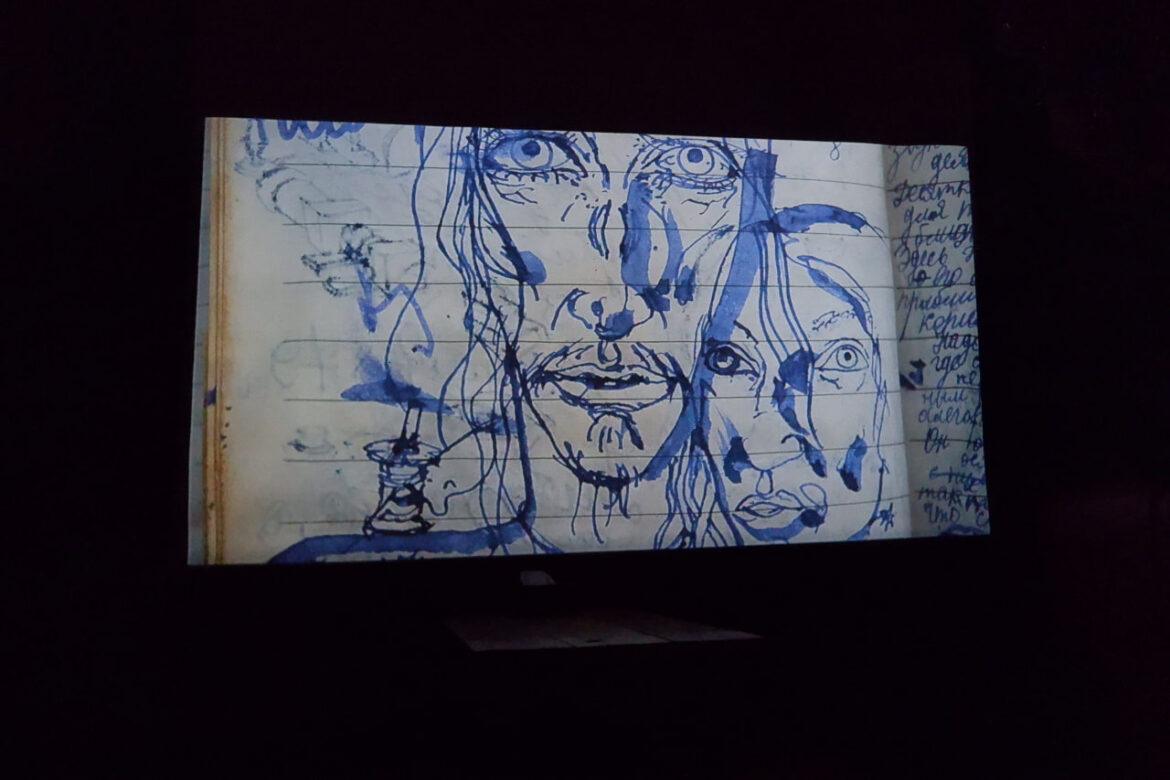

«Когда я была маленькая, как ёжик, я часто стояла у окна в своей комнате и думала, смотря на небо. Однажды ко мне со спины подошла бабушка и сказала: “Твой папа умер”. Я не помню её лица. Может, я не обернулась. Я не знаю, почему мне так это запомнилось. Папы к тому времени не было уже четыре года. И я начала сочинять, как папа умер. Чечня? Нет. Рак? Может быть, наркотики?» — с этих слов начинается анимационный фильм режиссёра, текст за кадром читает она сама.

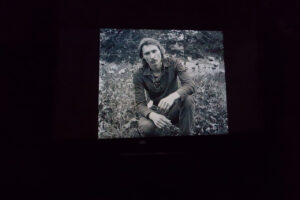

Фильм о её отце, который умер раньше, чем Сима успела его запомнить. Мать тоже умерла, когда Сима была совсем маленькой. Сима достаточно поздно начала что-то узнавать об отце — московском хиппи Юре Диверсанте. Он не был знаменитым или медийным, но для тех, кто действительно хипповал и относился к пацифистской культуре серьезно, Юра — персонаж легендарный.

Историк Ирина Гордеева, изучающая пацифисткие движения в дореволюционной России и в СССР, реконструировала биографию Юры Диверсанта (Попова): «Родился 26 октября 1954 года в Москве. Уже в старших классах школы он отрастил волосы, присоединился к хиппи и стал устраивать акции протеста, из-за которых попал в психушку и получил диагноз. По воспоминаниям сестры Юры, в истории его болезни было упомянуто, что он “ходит босиком и читает Л. Толстого”. Будучи инвалидом второй группы, Юра нигде не работал, жил на пенсию и был оригинальным художником-любителем».

Как пишет Ирины Гордеева, Диверсант придумал подпольную группу «Свободная Инициатива». Делал самиздат-журнал «Свобода». Писал манифесты, в которых требовал, чтобы в СССР власти не смели преследовать хиппи и насильно видоизменять их причёски и одежду. В 70-е и в начале 80-х участвовал в уличных протестных акциях, среди требований протестующих было и прекращение войны в Афганистане. Диверсанта неоднократно задерживала милиция, его принудительно помещали в психбольницы.

Сима знакома с Ириной Гордеевой, но её исследования в своем анимационном фильме не цитирует. У дочери Юры не было цели рассказать биографию. Её история о том, как она реконструировала образ Юры, как спустя годы обретала отца. За кадром рассказывает, как впервые увидела дневники отца и показала их подруге, которая сказала, что у Симы такой же почерк.

В детстве Сима любила The Beatles «какой-то одержимой любовью», запоем читала Курта Воннегута. «Позже я узнала, что папа писал письма Йоко Оно, что переживал смерть Джона Леннона как смерть ближайшего друга. И обожал Воннегута. Чем больше я узнавала о папе, тем больше я понимала, что я не просто его ребёнок, я действительно какая-то его часть».

Текст за кадром — квинтэссенция многолетних размышлений и поисков Симы. О трагическом финале Диверсанта сообщается совсем коротко: «Папа замёрз на улице. И да, это были наркотики. И далеко не только они».

Кадр из фильма о Юре Диверсанте.

После показа режиссёр рассказала «Лава Медиа», что об отце узнавала от родственников, с которыми не была знакома в раннем детстве, и от друзей отца — хиппи, живущих в разных городах бывшего СССР. Несколько лет назад об этих поисках Симина знакомая даже сняла традиционную документальную ленту, но Симе очень хотелось самой сделать фильм об отце. Рисует она, по её словам, плохо. Фильм об отце сделала в школе документальной анимации «Рудник», которую уже несколько лет проводят на фестивале в Свияжске кинокритик и программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер и нынешний руководитель Театра.док драматург Александр Родионов — сценарист, драматург и нынешний руководитель Театра.док. Большинство анимационных фильмов, показанных в этот вечер в Ереване, родом как раз из этой школы.

Как и её отец, Сима — убеждённая противница войны. Она один из координаторов проекта Animators against war, возникшего в феврале 2022 года. Фильмы этого проекта можно посмотреть на Youtube и в Инстаграме.

Фильмы, открывшие анимадок широкому зрителю, — это полнометражные «Вальс с Баширом» и «Персеполис». Первый снят в 2008 году. История участника Ливанской войны, который потерял память и пытается её восстановить. Второй — «Персеполис» — вышел на экраны в 2007 году. Он о том, как изменилась реальность Ирана после исламской революции. Как страна из передовой и свободной превратилась в закрытую и репрессивную. Эти метаморфозы показаны через судьбу взрослеющей главной героини.

— Я посмотрела «Вальс с Баширом» незадолго до того, как начала заниматься кинодокументалистикой. Там есть очень крутая сцена сна, когда главный герой плывёт на огромной женщине. Моё воображение поразило, что можно вот так зафиксировать, передать что-то нематериальное, неуловимое, — рассказывает Сима, рассуждая о том, зачем вообще нужна документальная анимация.

Кадр из фильма «Мама Америка».

Но вернёмся к фильмам, показанным Симой Труевцевой в Ереване. «Мама Америка» Анны Швейгольц перекликается с фильмом о Юре Диверсанте. Эта история про Анину маму. Анна тоже сама начитывает текст за кадром. Детство Анны было неблагополучным. Мама её любила, но страдала алкоголизмом. Вместе они переехали в Москву, скитались по квартирам. Девочка видела маму избитой. Нетрезвая, она упала в метро и порезалась осколками бутылки, разбившейся у неё в кармане, и девочка доставала из маминого кармана залитые кровью деньги, чтобы купить проездные жетоны. В конце концов, девочку отвезли к бабушке, куда мама приезжала всё реже.

Анна рассказывает: «Один раз она мне привезла очень красивую куклу. Куклу звали Биатрис. И потом кукла пропала. А потом пропала и сама мама. И папа подал в федеральный розыск. И все её искали очень долго, но так и не нашли. И сейчас я выросла. Мне друзья говорят, что я на неё очень похожа. Самое страшное, что я и сама иногда вижу её лицо в зеркале, особенно когда выпью. От мамы остались какие-то вещи, коллекция советских открыток, недоделанные вышивки, кольца, какие-то бусины. И дневник беременности, в котором она записала: “У Ани всё есть “».

Много лет спустя Анна выяснила, что её мама упала на улице, получила серьёзную травму и умерла.

Это остросоциальная история визуально решена почти как сказка. За кадром Анна рассказывает, что её мама не была похожа на принцессу, но ей очень хотелось, чтобы была. И на Аниных черно-белых рисунках мама, папа и она сама в коронах, как герои детских сказок. Предметы и фигуры на экране трансформируются, перетекают один в другой. Появляются стрелочки и подписи к ним, — рассказывающие, кто или что это. История получилась грустная, но, как ни странно, светлая. В финале Анна поёт без аккомпанемента песню Булата Окуджавы, которую в детстве ей пела мама: «Девочка плачет: шарик улетел». На экране появляются уже не рисунки, а фотографии Аниной мамы из семейного фотоархива. К маминой голове пририсована корона. История о прощении и любви.

Кадр из фильма «За забором».

О собственных ментальных особенностях не побоялась снять фильм Соня Горя. Он называется «Хорошая, плохая, злая». У Сони биполярное расстройство (БАР). В начальных титрах сообщается, что БАР есть у 2,4 процентов жителей планеты, но в России он диагностируется в десять раз реже, чем в Европе и США, поэтому россияне с таким диагнозом получают неадекватное лечение, или не получают его вообще. «Раньше эта болезнь называлась маниакально-депрессивный психоз, но, чтобы не пугать людей, её назвали новым названием», — иронизирует Соня, читающая текст за кадром. Этот ироничный подход сохраняется на протяжении всего пятиминутного фильма, хотя речь об очень тяжёлых ситуациях, в которые попадала она сама. В фильме, который Соня сделала в одиночку, использованы самые разные техники — коллаж, перекладка, пластилин. Всеми этими техниками она владеет виртуозно. Визуально фильм выглядит как яркий и динамичный мультик для детей. Это помогает рассказывать о сложном доступно, и, вероятно, поддержать тех, у кого тоже диагностировано БАР. В финале Соня объясняет, что она должна следить за своим психическим здоровьем и пить таблетки до конца жизни, но при этом сравнивает БАР с рюкзаком. Если его правильно настроить, идти с ним не тяжело.

В программу, показанную в Ереване, Сима Труевцева также включила один из самых знаменитых российских анимодоков — «За забором» Марии Коган-Лернер, участвовавший во многих фестивалях. Мария — профессиональный аниматор и волонтёр Центра лечебной педагогики. «За забором» основан на дневнике Татьяны Внукевич-Багдасарьян, до 35 лет жившей в психоневрологическом интернате в России. Анимадок Марии — о несвободе и репрессивном характере российского государства. Почти все люди, предметы и даже титры на экране сделаны из проволоки. Невольно вспоминается фильм Гарри Бардина «Выкрутасы», который тоже сделан из проволоки и тоже рассуждает о несвободе. Проволока, которой окружают и тюрьмы, и другие учреждения — универсальная метафора несвободы. Впрочем, сама рассказчица, читающая дневник, вряд ли об этом задумывается. Для неё это обычная реальность, в которой она даже умеет радоваться каким-то мелочам. Жизнь в неволе монотонна. Рассказчица упоминает про соседку. «Ей примерно 50. Ира одевается, заправляет постель, умывается. Садится в коридоре и сидит на диване. Весь день». Фрагмент «И сидит на диване. Весь день» в каждой из четырех коротеньких новелл фильма повторяется снова и снова. Главным событием в проволочной жизни становится мармеладный медведь, которого приносят одной из обитательниц интерната и от которого соседки откусывают по очереди. Этот кусок красного мармелада — самый яркий визуальной образ «За забором», почти всё остальное в фильме там серое и тусклое.

Незадолго до российского нападения на Украину «Новая газета» опубликовала большой репортаж Елены Костюченко о российском ПНИ и его несчастных и бесправных обитателях, в котором отразилось состояние российского общества в целом. Фильм Марии снят раньше, говорить о прямых перекличках было бы преувеличением, но сравнить два этих высказывания кажется важным. У Костюченко — взгляд внешнего наблюдателя, в фильме Марии — взгляд изнутри.

У фильма «За забором», что удивительно, есть хэппи-энд. В финальных титрах говорится, что после 35 лет, проведённых в этом закрытом учреждении, Тане удалось выйти из интерната. Она училась в центре равных возможностей «Вверх», а потом нашла родственников в Польше и репатриировалась в эту страну, где продолжила учиться и социализироваться.

Рассуждая о доканимации, Сима Труевцева говорит, что анимационные фильмы позволяют рассказывать о том, что не может быть снято. Они могут дополнительно защитить героя фильма, который по каким-то причинам не хочет показывать своё лицо. Доканимация может воплотить всё нематериальное — фантазии, сны, галлюцинации.

От себя добавлю, что доканимация — искусство необычайно концентрированное. В семиминутный фильм «За забором» уместилось четыре новеллы. И такого же хронометража хватило семи авторам альманаха о релоцировавшихся квир-персонах, чтобы рассказать семь историй о семи людях. Особенно запомнилась первая. Парень и девушка случайно встретились в Москве на вокзале, с которого уезжали в сторону Грузии. Поняли, что оба квиры, и очень этому обрадовались. До Грузии добирались вместе. Таксист, их подвозивший, предположил, что они — жених и невеста. Релокантам понравилась эта легенда. И девушка, которую, по её словам, в России уже объявили в розыск, сказала на российском погранконтроле, что едет со своим женихом в Грузию, чтобы сыграть свадьбу. Пограничница растрогалась и пропустила их, не заглядывая ни в какие базы данных. В Грузии спутники расстались: всё-таки ей нравятся девушки, а ему — парни.

Некоторые аниматоры, снимающие традиционные мультики, к доканимации относятся скептически. Но среди них есть и те, для кого именно доканимация является отдушиной. В ереванской программе был американский фильм, снятый аниматором студии «Дисней» в свободное от основной работы время. Визуально всё очень похоже на сегодняшние диснеевские фильмы, а история — про транспарня, который хотел играть в бейсбол и воплотил свою мечту.

Кадр из альманаха про квиров-релокантов.

Почти все фильмы, показанные в тот вечер, посвящены той или иной травме, преодолению негативного опыта. Исключение — короткометражка Ашота Мефодина «Дедушкин словарь». Как сказано в титрах, дедушка режиссёра — Михаелян Ашот Геворгович — родился в 1937 году. В 18 лет переехал из Армении под Тулу. «Пока дедушка жил в России, он успел подзабыть свой родной язык, а русский так хорошо и не освоил. Зато у него сформировался свой необычный словарь, который он постоянно использовал».

Губы томатить — красить помадой

Зырчатка — глаза

Болтун — диктор

Хвастун — юморист, артист

Проходимец — политик

Сервалад — любая колбаса

Кислое слово — любое обидное слово.

Визуально фильм действительно похож на словарь с оживающими картинками и с анимированными фотографиями неунывающего дедушки.

«В целом анимадок может создать любой человек, независимо от того, умеет ли он снимать и рисовать. Важна интенция, желание рассказать историю. Есть огромное количество вариантов, как рассказать: написать, снять, сфотографировать. В анимадоке ты должен понимать, что только с помощью анимации можешь рассказать свою историю, потому что анимация — это очень долгий, трудный, кропотливый процесс. Тут вход простой, но выход не всегда лёгкий», — рассказала пришедшим на ереванский показ Сима Труевцева и пригласила всех, кто готов попробовать свои силы, в онлайн-школу документальной анимаации, которая начнёт работать в сентябре, и где Сима тоже будет преподавать.

Текст: Андрей Новашов