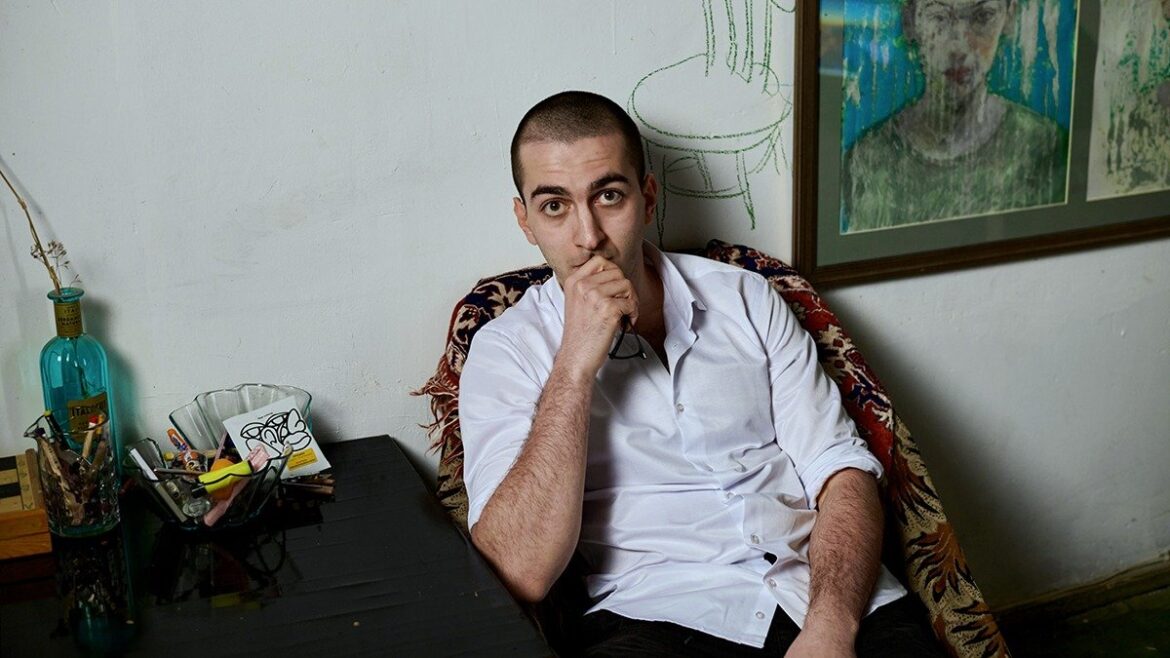

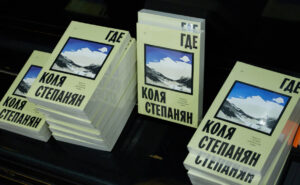

В издательстве Individuum вышла книга Коли Степаняна «Где». Это автофикшен, рассказывающий историю молодого человека, отправившегося на армяно-азербайджанскую войну 2020 года. Журналист Lava Media прочитал книгу и делится своими впечатлениями.

История, как известно, повторяется. «Мы сидели в ущелье Гадрута, а сверху были азербайджанцы», — такую фразу я записал в блокнот, еще только-только приехав в Армению. Ее произнесла правозащитница и журналистка, уроженка Карабаха, работавшая в редакции переводчиком. Вот и книга Коли Степаняна «Где» открывается сценой, в которой молодые армянские солдаты оказываются в окружении — в той же местности, с тем же расположением на ландшафте, только правозащитница говорит о девяностых, а в книге речь идет о войне 2020 года.

Однако вступительный «аттракцион» обманчив: приготовившийся к описанию разнообразных ужасов войны читатель вскоре замечает, что непосредственно боевых действий в книге не так уж и много. Большую часть повествования несколько десятков изможденных молодых армянских солдат прячутся в оставленных деревенских домах, ищут закрутки по подвалам и радуются возможности поспать в тепле как главному чуду всей жизни. Иногда из-за этого, написанный в духе модного или уже вышедшего из моды реалистического автофикшена [от первого лица — ред.], роман начинает казаться вещью, близкой к магическому реализму. Чем еще как не сказочным везением объяснить то, что азербайджанские солдаты, уже собиравшиеся штурмовать дом, где ютятся их противники, вдруг передумывают и просто уходят?

Однако, несмотря на то, что в книге больше армейских баек и дружеских разговоров, нежели описаний человеческих зверств, это всё еще книга о войне. Пускай и не совсем о той, которая вот уже больше трех лет идет в Европе и на которой нет шанса спрятаться от врагов в сохранившем крышу доме, ведь штурм здания, скорее всего, будет упрощен сброшенным сверху с помощью дрона снарядом.

Эта книга о войне — о войне, что проговаривается практически сразу, как состоянии предельном и экзистенциальном. Неслучайно голос рассказчика, по жанровой традиции, крайне близкий к голосу самого автора, отмечает, как его раздражают те, кто разглагольствуют о войне с дивана. С этим сложно спорить: как можно говорить о войне, если не знаешь, что испытывает человек, над головой которого просвистела пуля? И вместе с тем иногда артикуляция такого рода эпистемологической пропасти кажется авторской уловкой, способной предусмотрительно уберечь книгу от критики.

Критиковать книгу есть за что — и дело не столько в стилистических шероховатостях, щедро разбросанных чуть ли не на каждой странице. Учитывая характер работы, близкий к документальному, на огрехи стиля в основном получается смотреть сквозь пальцы, хотя некоторые редакторские решения всё еще представляются весьма загадочными. Дело в том, что в романе Степанян прямым текстом дает своеобразную апологетику войны.

«Война очищает. <…>. Ничто не приводит человека в настоящее так, как война. <…> Как ничто другое война учит любить. Как ничто другое война учит ценить», — пишет Степанян, и мне сложно не прийти к выводу, что автор смотрит на войну как на необходимую, пускай и чудовищную, духовную процедуру.

В голове сразу проносится множество мыслей. А что, если медитировать ежедневно на протяжении многих десятилетий? Это поможет приблизиться к настоящему лучше, чем опыт войны? А если уйти в монастырь? И способна ли война научить любви изнасилованную солдатами женщину? А ребенка, чудом избежавшего расстрела, поскольку его завалило трупами более взрослых соотечественников? Это я уже вспоминаю рассказы подруги своей бабушки, которая встретила фашистское наступление, будучи ребенком, оставленным родителями-летчиками на лето в украинском селе.

Пожалуй, чтобы чуть лучше прояснить позицию автора, нужно рассказать о том, что вообще привело его героя на войну. Парадоксальным образом, свою лепту сюда внесли российская ксенофобия и великодержавный шовинизм. Степанян углубляется в детские воспоминания, чтобы показать болезненный опыт столкновения со словом «хач» в оскорбительном значении — это слово кто-то написал на двери московской квартиры семьи героя. Позже, объясняя идеализацию родины и крайний патриотизм, герой вспоминает, что, оказавшись в Армении, он был в шоке от ощущения того, что где-то на Земле существует место, где можно, выходя на улицу, чувствовать себя таким же, как все.

Тем сильнее удивление героя и тем горче его разочарование, когда в армии он оказывается среди молодых мужчин, живущих по полукриминальным понятиям, и начальства, руководствующегося исключительно своей выгодой. Но хуже всего то, что никто не понимает, почему герой вообще по своей воле решил направиться служить. В книге не раз проговаривается — порой как последняя этическая максима, удерживающая героя на плаву — желание во что бы то ни стало стоять на том, что всё это было не зря. Даже если ты оказался участником боевых действий, хотя за предыдущие три месяца армейской подготовки научился только отлично ходить строевым шагом. Даже если командование бросило вас одних на уже захваченной врагом земле, а атмосфера в отряде отличается от идиллического воинского братства.

Впрочем, несмотря на не слишком ловкую апологетику войны, автора никак нельзя назвать бездумным милитаристом, упивающимся ходом сражений. Характерен диалог между главным персонажем и его другом после чуть ли не единственного боевого столкновения с азербайджанцами. Друг протагониста внезапно задается вопросом о том, узнали ли родственники погибших врагов об их смерти. Это вопрошание застигает главного героя врасплох: он с удивлением понимает, что в нем совершенно нет сочувствия к убитой «группе людей», ведь в противном случае мертвыми бы оказались участники его группы. Подобные эпизоды эмпатии вопреки контексту спасают книгу, делая повествование более сложным. Однако после таких эпизодов хочется спросить автора, стоит ли «очистительная» машина войны всей пролитой крови, если она заставляет человека не только с новой силой любить мирную жизнь, но и оголяет древнее зло, вероятно, притаившееся в каждой прямоходящей цивилизованной обезьяне?

В отличие от автора книги я боюсь войны — и всегда старался оказаться как можно дальше от мест, где ведутся боевые действия. Однако я не радикальный пацифист: иногда, как в пьесе Бертольда Брехта «Винтовки Тересы Каррар», желание не вмешиваться в боевые действия может оказаться чем угодно, но только не этической доблестью. Однако если речь идет не о необходимости защитить эту самую мирную жизнь, а о попытках помыслить войну как бы абстрактно — как онтологически приемлемую и в чем-то даже полезную процедуру, — то мне хочется протестовать: никакие открывшиеся в результате полученного предельного опыта вспышки вселенской благодати не стоят того, что несет современная война для людей, животных и нашей планеты в целом.