Креативная платформа ToC (Triangle of Collaboration) в прошлом году инициировала исследовательский проект, посвященный эстетике, истории и судьбе дома культуры в Джермуке. До 14 июля в региональном филиале Национальной галереи открыта камерная выставка After Silence — важный этап публичной программы этого большого проекта. В целом инициатива со стороны креативной индустрии открывает ящик Пандоры — бездонную, увлекательную и очень печальную тему судеб советского архитектурного наследия.

Призрак бродит по армянской земле, и это призрак модернизма. Когда-то амбициозные, процветающие, экспериментальные постройки, сегодня — забытые, отчужденные, лишние. Исполинское наследие индустриальной экономики в темные годы было оставлено на волю стихии и местами запущено до состояния не подлежащего восстановлению. Сегодня это настоящая приманка для любителей урбантуризма, но вместе с тем и большая нерешенная проблема Армении, которая ставит в тупик любую администрацию.

Когда-то были надежды исправить положение через приватизацию с обременением. Но многие частные собственники и арендаторы не выполняли принятые на себя обязательства, и в результате здания возвращались на баланс государства, у которого традиционно нет денег на реконструкцию (типичный пример — история ереванского дома культуры Каназ). Часто приобретатель прав собственности вовсе покидал Армению и оставлял свое имущество бесхозным — такая ситуация вдвойне проблематична, потому что единственного правообладателя нужно сначала отыскать, что бывает не так-то просто.

Параллельно, еще в 1990-е, появилась опция финансирования проектов реконструкции из международных фондов, однако она преимущественно и совершенно справедливо направлена на социально значимые и насущные строительные работы. Например, из средств ООН в последнее время в Армении были профинансированы проекты социального жилья, программа повышения энергоэффективности жилых домов, а американское агентство USAID еще до периода независимости способствовало восстановлению жилого фонда в Гюмри.

В 2022 г. казалось произошел следующий виток: парламент внес в закон об охране памятников культуры некоторые поправки, обязывающие специальным образом оформлять права собственности на архитектурные объекты, включенные в список памятников культуры (их в Армении более 24 тысяч). На деле, это только ужесточило уже существовавшие правила, которые более тридцати лет оставались неэффективными — их просто никто не соблюдает, а у государства есть дела поважнее чем отслеживать нарушителей.

Итак, государство не может решить эту многоуровневую проблему (по крайней мере пока), а международные и частные инициативы имеют очень фрагментарный характер и не влияют на ситуацию в целом. Поэтому Армения так богата заброшенными экзотичными памятниками модернизма, которые манят к себе туристов. Телескоп Геруни у подножия Арагаца; чуть менее известный, но оригинально спроектированный террасами медеплавильный завод в Алаверди; из последних сил выживающий дом писателей на Севанском полуострове. Примеры можно приводить часами. И пока решение о судьбе этих многочисленных объектов откладывается на потом, они медленно, но верно приближаются к терминальной стадии запустения. А ведь искусство советского архитектурного авангарда ценится очень высоко, занимая умы и сердца искусствоведов, историков, культурологов во всем мире. В Армении у этого авангарда есть еще и свои особые приметы, которые делают некоторые постройки во всех смыслах уникальными. Представьте, какой потенциал!

Запустение во многом происходит и ввиду специфического отношения бизнеса к этим объектам наследия. Во-первых, советская архитектура ассоциативно склеена с ушедшим прошлым, с типовым подходом к жизни и с продовольственными карточками. Эти непонятные бетонные монстры — во многом разделяя участь произведений современного искусства — интересны и привлекательны преимущественно для знатоков и ценителей. Может сложиться такое впечатление, будто средний класс поголовно предпочитает настоящей архитектуре наспех сколоченную коробку, на которой ушлый бизнес лихо и беспроблемно зарабатывает — игнорируя все эти странные и жутко дорогие модернистские сооружения. Даже если это впечатление ошибочное (стараемся в это верить), тихая трагедия обветшания и отчуждения остается незаметной на фоне политических и социальных турбулентностей, и, к сожалению, в финале этого сюжета не предвидится внезапных поворотов.

Афиша выставки After Silence в Национальной галерее в Джермуке. © ToC

Однако существуют локальные инициативы, направленные если не на восстановление, то хотя бы на актуализацию и повышение видимости проблемы. Так,

креативное онлайн сообщество ToC (Triangle of Collaboration) предлагает интегрировать старые ветхие здания в современную культуру — не через крупные бюджеты, а через современные практики работы с культурой памяти. Идея заключается в том, чтобы направить силы исследователей, художников, кураторов и кинематографистов на работу с драгоценной ускользающей эстетикой руины, которую хранят в себе многочисленные архитектурные призраки. Задача не вернуть их к жизни (это неподъемно), а хорошенько рассмотреть и запомнить.

Первый такой проект, инициированный ToC, направлен на работу с архитектурой буквально на глазах погибающего дома культуры в Джермуке. Конечно, раньше были попытки его восстановить. Нынешняя собственница, также по совместительству бывшая глава водного комитета, Инесса Габаян намеревалась вложиться в реконструкцию здания, но у нее ожидаемо не хватило денег.

Здание очень любопытное — это прямоугольная конструкция, оформленная ровным ритмическим шагом застекленной арматуры, растянутой вдоль четырех фасадов — арматура, как экзоскелет, обтягивает разнообразные внутренние объемы, порционно вливая в них дневной свет. К сожалению, эта легкая внешняя конструкция давным-давно пропускает, как сито, и все виды непогоды, из-за чего здание прогнило сверху донизу. А между тем, вплотную к юго-западному фасаду как ни в чем не бывало красуется центральная площадь бывшей советской здравницы — с живописным прудом, колоннадой, музыкой и всеми сопутствующими атрибутами безмятежного досуга. На первый взгляд такое парадоксальное соседство очень удивляет, навязчиво отсылая несведущего к теории разбитых окон, однако здесь работают особые правила, ибо призрак ДК уже стал визитной карточкой Джермука, передавая городу какой-то особый заколдованный флер — как будто вся его жизнь заперта в прошлом

Проект ToC, инициированный при поддержке швейцарского посольства — «Архитектура: призрачное прошлое и неизведанное настоящее»

— это практика пристального, внимательного и очень пристрастного разглядывания архитектурной руины. Художники, кураторы, кинематографисты, хореографы исследуют ее неповторимую эстетику, каждый при этом вчитывает в нее свои смыслы. Знаковым проектом в большой программе исследования джермукского дома культуры стал коротенький фильм, собранный из головокружительной документальной съемки. В прошлом году он был представлен на европейской архитектурной конференции LINA в Сараево — это международная площадка, объединяющая исследователей неочевидных новаторских подходов к архитектуре и урбанистике.

Весной этого года в Джермуке состоялась арт-резиденция, в рамках которой с архитектурной ДК работали три художника — мастерица тиражной графики Софи Мусоян, фотограф Армен Тем-Мкртчан и скульптор Манвел Матевосян. Сейчас их работы можно увидеть на выставке After Silence в джермукском филиале Национальной галереи (на месте временной экспозиции обычно висят полотна Сарьяна). Каждый из этих проектов буквально по нитям вытягивает отдельные мотивы из общего хаоса архитектуры ДК.

Sophie Musoyan. Reflections, cyanotype, 2025. Фото Екатерины Черновой.

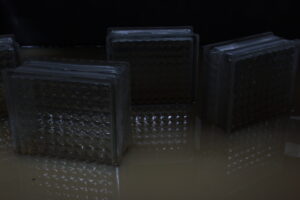

Софи Мусоян обращается к технике цианотипии, фиксируя миниатюрные детали, шрамы, свидетельствующие о необратимом распаде архитектурного целого. Технически обусловленный колорит этих импринтов придает осколкам былого великолепия тот самый призрачный облик, будто бы они сверхъествественным образом оказались в кадре. Армен Тер-Мкртчан виртуозно обращается к другой необычной технике фотографии, к резинотипии. Художник анализирует здание как оптический феномен — его здесь в прямом смысле интересует не руина, не архитектура, а специфические конфигурации света, которые она направляет и балансирует. Манвел Матевосян фокусируется на физических объемах и текстурах, переосмысляя целостность архитектурной композиции, находя в ее драматическом распаде некую форму радикальной открытости к эстетическому диалогу с водой и ветром, с природным ландшафтом. Любопытно, что налаживанием такого диалога архитекторы модернисты занимаются уже много десятилетий, и сам джермукский ДК изначально тоже был попыткой примирить бруталистскую индустриальную эстетику с природой. Вопрос о том, состоялось ли это примирение вопреки замыслу архитектора, оставим открытым.

Manvel Matevosyan. Beyond the form, 2025. Фото Екатерины Черновой.

Хотя проект выставки вместе с большой программой художественного исследования остается локальным феноменом, интересным для небольших групп специалистов и любопытствующих, все же это важный прецедент включения и — главное — допуска современного искусства к заброшенным архитектурным памятникам эпохи модернизма. Европейский и, в частности, ближайший грузинский опыт показывают, что такое взаимодействие может быть по-настоящему продуктивным. Во-первых, включение заброшенных зданий в институциональный контекст, в пространство культуры, помогает для начала снять с таких нефункциональных построек клеймо бесполезных или даже опасных объектов, которым не место в черте города. Во-вторых, изощренные культурные исследования повышают видимость конкретных архитектурных памятников, привлекая к ним туристов (на самом деле, джермукский дом культуры уже включен в популярные туристические маршруты, он уже пользуется спросом у гидов, и еще — авторка этой статьи лично, будучи туристом в Джермуке, наблюдала в этом здании группу из десяти других туристов, говорящих по-итальянски); а туристы — это доход бизнеса, следовательно, расширение потенциальной ресурсной базы на восстановление культурно значимых объектов. В-третьих, заброшенные здания даже без крупных финансовых влияний могут становиться локациями для проведения фестивалей, перформансов, концертов, лекций и прочих культурных мероприятий — конечно, в том случае, если постройка не находится в аварийном состоянии и если правительство склонно к диалогу с представителями креативных профессий. Наконец, все эти активности могут быть использованы для фандрайзинговой кампании, нацеленной на реконструкцию одной конкретной заброшки.

Суммируем: есть как бы «бесполезные» памятники архитектуры в своем свободном падении в бездну, и есть как бы «бесполезное» современное искусство — счастье в том, что в коллаборации эти вещи оказываются потенциально продуктивны. Конечно, институты искусства никогда не смогут решить проблему советских абандонов в Армении, но спровоцировать хотя бы небольшой крен в устойчивом дискурсе вокруг этой проблемы, чуть-чуть сменить ракурс, с которого на все эти печальные постройки смотрят государство и бизнес — это то, что современному искусству как раз под силу. И это очень ценно.

Текст: Екатерина Чернова.