Журналист Lava Media поговорил с создателем книжного магазина Itaka в Тбилиси Стасом Гайворонским и основателям книжного Common Ground в Ереване Григорием Карельским. Мы поговорили о том, что читают русскоязычные эмигранты, о материальных проблемах независимых книжных, а также о ситуации на рынке русскоязычных независимых книжных в целом — в контексте политических изменений и репрессий в отношении издателей. Выяснилось, что некоторые из этих вопросов уже довольно сложно обсуждать публично даже не в России, но тем красноречивее отсутствие обсуждения.

Здравствуйте, Стас. Ваш книжный работает в Тбилиси с 2021-го. Изменилось ли что-то принципиально за эти годы? Раньше, насколько я понимаю, Itaka был единственным русскоязычным книжным, теперь же есть Auditoria, недавно появился магазин Odradek. Стало ли сложнее?

Чем хорош независимый книжный, кроме того, что от него ничего не зависит? Ещё и тем, что это проект, отображающий личность своего основателя. Каждый из них классный, всем желаю процветания. Хочу сотрудничать со всеми, тем более в такие времена, когда чёрные лебеди летят над нашей зоной. С двумя упомянутыми вами мы уже ведём деловые дела.

Что касается отличий, думаю, у меня мощная подборка букинистических сокровищ. А вообще об этом нужно спрашивать покупателей, это им решать. Но, судя по их отзывам, у нас в «Итаке» атмосферно и душевно. Я бы сказал, что я чудной и подборка чудная. И к нам приходит много чудных прекрасных людей.

Ещё в Тбилиси есть книжный балкон. Там сидит человек по имени Герман и продаёт книги.

Стас Гайворонский в книжном Itaka Books. Источник фото: «Бумага».

А чудной вы в каком плане, как это отражается в подборке литературы?

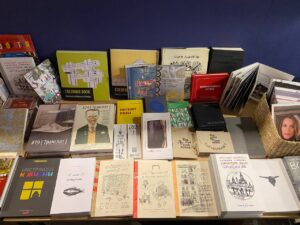

Например, вчера мы участвовали в фестивале и маркете журнала «Демагог». Я любовался моей раскладкой. Тут и книга-зин Сакирко о путешествиях по северным рекам России, и зин-раскладушка о тбилисских граффити. Издание Степана Бранда о домах Тбилиси, Еревана и Ташкента. Сборники стихов поэтов, которых ты можешь встретить на тбилисской улице. Мощный журнал «Воздух» Дмитрия Кузьмина — один толстый журнал чекает весь литературный поэтический процесс последних лет. Вручную собранные сборники стихов Германа Лукомникова. Сборник детских фотографий Грузии. Литературно-теоретический журнал «Транслит». Книга философа Кричли — на всём Кавказе их семь штук, и все у нас. Ну и наш зин-бестселлер со смешными рассказами о Тбилиси, изданный на коленке.

Стенд «Итаки» на книжном маркете.

В одном из интервью вы говорили, что первыми покупателями были ваши друзья, а также эмигранты из Беларуси. Кто сейчас ваш покупатель? Как много среди покупателей не россиян? И что они в основном читают — по-прежнему, как и в начале войны, книги о катастрофах прошлого, о нацистской Германии и т.д.?

В тёплые времена очень много иностранцев со всего мира. Статистику я не веду, меня больше занимают вопросы просвещения и кайфа от листания красивых книг.

В последнее время много экспатов делают и книги, и зины, и стикерпаки с открытками.

Читатели покупают и местные издания. Популярны раскраски с тбилисскими шедеврами архитектуры модерна, книга Александра Флоренского «Грузинская азбука», зин с картинками Степана Бранда, который уже упомянул ранее, «Жилые дома Тбилиси, Еревана, Ташкента». И наш бестселлер — зин «П как Параджанов», короткие смешные рассказы о жизни в Тбилиси.

Не так давно книги, идущие в ваш магазин, задержали на границе российские таможенники. Как думаете, с чем это связано? В России сейчас книжный бизнес подвергается репрессиям («дело издателей», штрафы в отношении независимых книжных). Может ли такое ужесточение политики сказываться и на эмигрантском книжном?

Книги не пускают не потому, что это книги, а потому что это грузы транспортной компании, то есть не пускают всё. Прошлой весной было то же самое и продолжалось два месяца. Сейчас уже дольше. С чем это связано, никто нас не посвящает. Это создаёт дополнительные трудности. Лично я не могу платить по обязательствам — например, за аренду дома.

Но это вряд ли волнует кого-то кроме меня и моей семьи, поэтому надо что-то придумывать.

У меня есть план и я его придерживаюсь (есть такой мем).

Вы, в отличие от других книжных в Тбилиси, предельно открыто артикулируете свою политическую позицию. К примеру, насколько я помню, в «Итаке» можно было задонатить организациям, помогающим украинцам. Проходили соответствующие мероприятия. Война идет уже, страшно сказать, четвертый год. Менялась ли за это время ваша стратегия в плане политической репрезентации? Сталкивались ли с проблемами на этой почве? И влияла ли как-либо на деятельность магазина меняющаяся политическая ситуация в самой Грузии?

Если ты живёшь в стране, где не можешь сказать то, что думаешь вслух, то лучше там не жить.

В том же интервью вы говорили, что деятельность магазина неожиданно оказалась даже более успешной в финансовом плане, чем работа другого проекта, который вы открывали — московского «Ходасевича». При этом недавно видел пост, что вам не хватает денег на оплату аренды. Второе связано с задержками поставок?

Да, с тем, что книги не приезжают. К счастью, диаспора показала, что мы им нужны, и помогла нам. Всегда есть выход, просто часто он неприятный. То есть тут можно даже составить целый хит-парад неприятных выходов. Надо просто выбрать самый приятный из неприятных. Жить по заветам стоиков. А также финансистов и титанов. Это шутка.

Я почему-то сразу вспомнил один конкретный стоический завет: «Живи неприметно». Можно ли утверждать его актуальность в наступившие новые времена? Кажется, что вещи, которые еще совсем недавно можно было говорить открыто, теперь, к примеру, лучше оставить подальше от публичности.

Нужно понимать последствия своих действий и слов. Да. Всё грустно.

Но при этом книги не стали покупать меньше? Я уточняю, потому что периодически натыкаюсь на призывы к солидарности от независимых книжных. Например, новогодний пост Константина Шавловского из «Порядка слов» про то, что продажи в последние годы неумолимо подают, и магазин на грани закрытия. Интересно, всё ли хорошо в этом смысле у эмигрантских русскоязычных книжных.

Книги плохо покупают последние пятьсот лет.

Думаю, книжным надо как-то перестраиваться, искать новое. Не в том смысле, что нужно открывать разливайки — нужно глубже смотреть в мир книги, в зины, в бумажные сокровища.

Григорий Карельский в магазине Common Ground. Источник фото: COLLAB.

Здравствуйте, Григорий! В Ереване Common Ground (а особенно ваш летний сад) стал местом интеллектуальных собраний не только для россиян, но и для русскоязычных армян. А кто ваши покупатели, как много среди них не россиян? И какие книги наиболее популярны у вашей аудитории?

Сегодня я могу с уверенностью сказать, что большая часть наших посетителей — не россияне. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо — потому что мы изначально не рассматривали русскую эмиграцию как основное ядро нашей аудитории. Концепция проекта выстроена так, чтобы он был интересен и армянской интеллигенции, и экспатам из западных стран, и, конечно, туристам. Мы изначально планировали играть в долгую, поэтому расчет на такую небольшую, пусть и крайне активную и мобильную группу, как эмигранты — был бы стратегически неправильный, во всяком случае в Армении. А плохо — потому что это сигнал: несмотря на все преимущества жизни в Армении, русская эмиграция здесь системно не прижилась, кто-то вернулся в Россию, кто-то, кто с деньгами и документами — поехал на Запад.

На все эти изменения книготорговец должен реагировать очень быстро, в том числе с помощью книжного ассортимента и культурной программы. Например, в начале этого года наши топы продаж уже составили книги, написанные армянскими авторами про Армению: «Где» Коли Степаняна, рассказывающая о второй Карабахской войне, изданная по-русски в издательстве «Индивидуум», и книга архитектора Карена Бальяна про стадион «Раздан», изначально изданная по-русски «Татлиным», но переведенная на армянский язык издательством NewMag.

Стас Гайворонский в другом интервью говорил, что в начале войны люди больше всего покупали книги о катастрофах XX века, о Германии времен национал-социализма, о коллективной ответственности, а сейчас, отвечая на мой вопрос об этом, он сказал, что фокус сместился на зины, что-то более легкое. Наблюдается ли у вас подобная динамика?

Все книготорговцы и издатели в один голос кричат, что читатель устал от «актуальной» литературы. Я бы описал этот процесс чуть иначе. Например, если мы говорим про русского зарубежного читателя, то за последние годы тут произошло несколько трансформаций. В 2022-2023-м годах основным интересом этой аудитории было переосмысление опыта XX века — война, тоталитаризм, национализм, эмиграция, деколониализм и т.д., и мы, разумеется, учитывали это, подбирая книги для нашего магазина. Все эти книги объединяло одно — они были изданы в России вполне легальным образом, и не описывали напрямую современные процессы, а скорее реагировали на них тематически.

Потребность в осмыслении ужасов XXI века с помощью исторической компаративистики, была велика. Затем, в 2023-2024-м годах произошел бум новых зарубежных неподцензурных издательств — появились книги издательства Meduza, Vidim Books, набрали обороты Freedom Letters и тель-авивский «Бабель», а также неисчислимое количество русскоязычного small-press во всех странах эмиграции. Эти издатели уже напрямую называли вещи своими именами. Это вызвало у читателя, уже освоившего «мышление по аналогии», настоящий шок — люди пачками скупали недешевые неподцензурные издания, стояли в очередях, делали предзаказы, охотились за книгами на коротких пересадках.

Сейчас, в 2025-м году, и та, и другая волна энтузиазма погасла — и историческая компаративистика, и громкий «тамиздат» спокойно заняли свое почетное место на книжных полках по всему миру и стали превращаться в обыденность. Это часть естественного процесса.

Веранда магазина Common Ground.

Сейчас не самые простые времена для книготорговцев — чего стоит одно только дело издателей в России. Сталкивались ли вы с подобными трудностями в Армении? Есть ли табуированные темы? И вообще — насколько для вас важно, чтобы в магазине были представлены те или иные политические позиции (например, чтобы был слышен голос антивоенно настроенных россиян)?

Как таковой цензуры в Армении нет — ни государственной, ни низовой. В этом смысле Армения — действительно демократическое государство. В книготорговле существует, скорее, вопрос про человеческую этику и common sense — ты не станешь, например, продавать книги по современному азербайджанскому искусству, хоть формально это никак и не запрещено.

Что касается книг острополитического содержания, которые мы привозим — с ними складывается абсурдная ситуация. Дело в том, что Армения является частью Таможенного союза, участие в котором в том числе освобождает книги от многих этапов таможенного досмотра, включая анализ их «благонадёжности» в СНБ (Службе национальной безопасности). То есть из Российской Федерации чисто теоретически можно ввозить книги любой тематики и степени мракобесия, и никто этого даже не проверит. Но импортируя из Евросоюза и любой другой экономической зоны, все книги нужно обязательно отправлять в СНБ на анализ. Эта процедура может тянуться неделями, а исход в общем-то непредсказуем — повлиять мы тут ни на что не можем. В результате условная «ПоэZия русской весны» может проникнуть на территорию Армении абсолютно беспрепятственно, а книги, изданные в Европе и продвигающие западные демократические ценности (что, очевидно, соответствует магистральной линии нынешнего правительства РА), будут долго томиться в подвалах спецслужб. Тем не менее, пропускают в итоге всё. Ни у меня, ни у коллег не было случая, чтобы груз не прошёл этой «идеологической» проверки.

Но мы не политическая площадка, и никогда не стремились ей быть. Мы — площадка для коммуникации и дискуссий. И в этих дискуссиях, безусловно, должно быть место для любых тем, которые сейчас волнуют жителей Еревана, вне зависимости от их национальности и происхождения.

Сейчас, в 2025-м году, и та, и другая волна энтузиазма погасла — и историческая компаративистика, и громкий «тамиздат» спокойно заняли свое почетное место на книжных полках по всему миру и стали превращаться в обыденность. Это часть естественного процесса.

Помню, однажды я участвовал у вас в поэтическом вечере в дни, когда происходила этническая чистка в Нагорном Карабахе. Вечер был в поддержку вынужденных переселенцев. Насколько для вас важен армянский контекст? Чувствуете ли какие-то изменения в отношении к вам как к русскоязычному книжному за это время?

Common Ground — это чисто ереванский проект, зародившийся в Армении и работающий в Армении. Вся наша команда (за исключением двух учредителей) состоит из армян. Мы живём здесь, платим налоги. Так же, как и любой другой предприниматель, переживаем кризисы Армении, её беды, решения ее муниципальных и федеральных властей. Поэтому вопрос о том, насколько для нас важен армянский контекст, вообще не стоит — конечно, он для нас первоочередной. Другое дело, что глобальном мире ни одна страна, включая Армению, не находится в вакууме. На жизнь здесь прямо или косвенно влияют и события в России, и в США, и в Европе, и в Турции, и на Ближнем Востоке. Конечно же, как книготорговец я стараюсь оперативно реагировать на все это безумие, происходящее вокруг, и по своему давать этому адекватный ответ.

В последнее время часто вижу призывы к читательской солидарности со стороны независимых книжных. Зачастую магазины оказываются на грани закрытия. Как у вас с этим обстоят дела, эмигранты в Армении покупают книги достаточно исправно?

На днях я участвовал в панельной дискуссии с коллегами-издателями. Один из них отметил довольно очевидную, но мало проговариваемую вещь — говоря о книгорговле или книгоиздательстве, люди часто переоценивают нашу прагматичность и адекватность. Если бы все мы были такими прагматиками, как нас описывают, то никогда в жизни не занялись бы этим делом.

Действительно, издание книг (если мы не говорим про крупнейшие корпорации) — это не про зарабатывание денег. Для тех, кто хочет именно заработать, есть масса других, гораздо более удобных, простых и приятных способов. Книги — это про идею, миссию и людей. Поэтому для меня каждый, кто решился на эту, по большей части, безнадежную борьбу с ветряными мельницами, — уже герой, самурай и в хорошем смысле безумец. Поэтому солидарность в нашем достаточно тесном сообществе — огромная. Победы и поражения коллег и конкурентов ты воспринимаешь как свои личные.

Думаю, сейчас независимые книжные магазины и издательства, особенно русскоязычные зарубежные, действительно переживают кризис. В 2022 году мы все взяли спринтерскую скорость, но времена меняются, и нужно замедлиться и перейти на марафонскую. Это я называю игрой в долгую.