Gyumri Art Week: 3 способа поговорить про экологию в Армении

Корреспондентка Lava Media, арт-критикесса Катя Чернова, разбирает выставочную программу большой недели современного искусства в Гюмри.

Пройдясь по выставкам, которые в самых разных гюмрийских музеях и галереях были развернуты с 8 по 17 августа, можно было удивиться разнообразию экспозиции и попутно немного разочароваться непритязательной манерой интеграции современных арт-объектов в традиционные музейные интерьеры. Вот пример: временная экспозиция в доме музее Сергея Меркурова, оказалась педантично вынесена в отдельный зал, как в лепрозорий – действительно, неужели работы современных художников могут поспорить с нагромождениями из посмертных масок, по части которых исполнительный Меркуров был нарасхват в Советском Союзе? Видимо, такое возможно не в этой жизни.

Возможно, отсутствие малейшего намека на диалог между историей и современностью происходит банально из ограниченности в сроках подготовки и финансах – в современном армянском искусстве в принципе нет лишних денег, мы отчасти уже обсуждали этот печальный факт в отдельном материале.

Что ж, я зафиксировала эту мантру и теперь чувствую себя свободной порассуждать о том, что действительно интересно – о том, как в выставочной программе Gyumri Art Week была раскрыта тема «Экология и окружающая среда».

Если абстрагироваться и рассмотреть отдельные экспозиции подробнее (а можно даже отдельные арт-объекты), общая картина 4-го издания арт-недели в Гюмри представится любопытным и противоречивым на первый взгляд. Экологическая проблематика была густо замешана с вопросами культурного наследия: мол, давайте поговорим о расходе водных ресурсов и про скачок среднегодовой температуры, но еще не забудем про археологические памятники и армянский фольклор. Может показаться, что это наивный и даже опрометчивый сплав параллельных дискурсов, но вообще-то параллельны они только в теории, а на практике – давно все смешалось. Именно с этим связан первый и, возможно, самый многообещающий способ поговорить об экологии, которым воспользовались создатели арт-недели в Гюмри.

Способ №1: обратиться к опыту предков

На самом деле, это довольно очевидный троп, который просто невозможно обойти, разрабатывая публичную программу для такой локальной жемчужины как Гюмри – несмотря на соседство с филиалом преступной российской армии, город исполнен своей неповторимой идентичности, может похвастаться узнаваемой исторической застройкой и городскими легендами.

Идея обратиться за помощью к армянскому культурному бэкграунду, к предкам – чтобы осмыслить актуальные экологические проблемы Гюмри – буквально доминировала в выставочной программе арт-недели. Наиболее показательна в этом смысле экспозиция созвучных друг с другу работ хрестоматийных художников Гамлета Ховсепяна и Маркоса Григоряна.

Оба экспериментировали с грунтом как с материалом для абстрактной или полуабстрактной живописи, но один из них буквально возвел эту практику в абсолют, найдя опору в исследовании зороастрийских традиций и персидского влияния. Маркос Григорян сделал из земли произведение искусства, то есть наделив песок и глину определенным возвышенным смыслом, соединил творение с этим историческим контекстом, с зороастрийскими культовыми практиками поклонения солнцу и четырем первостихиям. [четырем творениям и одновременно эманациям верховного бога Ахура-Мазды – прим. ред].

Земля одна из этих четырех первостихий, ее осквернение – один из тяжелейших грехов в зороастризме. И вообще-то если перевести эту идею из культового контекста в прикладной, она не теряет актуальность в 21 веке, когда мы вынуждены быть свидетелями бесконтрольного расползания по планете отходов человеческой деятельности. Возможно, переосмысление и переусвоение автохтонных сакральных практик откроет нам пути к устойчивым и бережным способам взаимодействия с окружающей средой – если не на индустриальном или корпоративном, то хотя бы на персональном уровне. Пока этого не случилось, созерцание первостихий в Армении зачастую приходится предварять генеральной уборкой мусора.

Photo by Katya Chernova

Появление работ Маркоса Григоряна в контексте большого проекта, ориентированного на экологическую проблематику, хочется трактовать в этом ключе. Однако номинально есть еще один повод: в 2025 году исполняется сто лет со дня рождения художника. В честь этой круглой даты его персональная коллекция произведений искусства и многочисленных этнографических артефактов в феврале была исключена из экспозиции в музее литературы и искусства, чтобы стать основой для самостоятельной институции. К сожалению, о сроках завершения работы над будущим музеем Маркоса Григоряна пока не известно ничего.

Вернемся к арт-неделе в Гюмри. Выразительный троп из практики Григоряна очень удачно перекликается с серией работ Гагика Газаре, современного режиссера, художника и основателя Open Platform; он также выступил со-куратором 4-го издания Gyumri Art-Week в этом году. Часть его проекта под названием «Заповедник» была выставлена во временной экспозиции в музее Сергея Меркурова. Художник буквально законсервировал землю в небольших прозрачных контейнерах. Такая акцентированная визуальная репрезентация текстуры и цвета грунта в «Заповеднике» сопровождается в экспликации рассуждением о смысле слова «Земля», о его поэтических, сакральных и практических коннотациях.

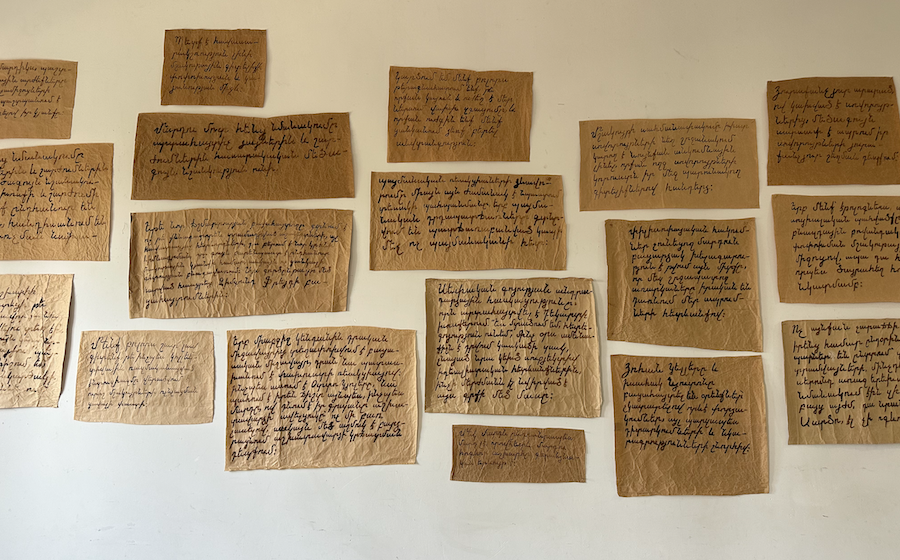

Edgar Amroyan, The Other Side of the Mirror / Installation Potassium Permanganate on Paper

Прелюбопытный пример обращения к традиции репрезентировал художник Эдгар Амроян: он воссоздал своими руками некоторое количество рукописных страниц сочинения австрийца Конрада Лоренца, которое было написано с помощью импровизированных чернил из сока кожуры граната. Лоренц зоолог, лауреат Нобелевской премии. Во время Второй Мировой войны он состоял в НСДАП, служил в составе Вермахта и попал в плен советской армии. Около года он провел в заключении на территории Армении, и именно здесь написал книгу по своей специальности, в которой попутно отрекся от нацистских убеждений. Так, в том числе благодаря обращению к старой «экологичной» технике производства чернил, была заложена основа современной науки этологии.

Еще одна работа, настраивающая на бережное отношение к окружающей среде через обращение к культуре предков, к автохтонным традициям – проект австрийской художницы Регины Хюбнер под названием «KARHACH». Это видео-работа из архива CYLAND, она была выставлена в Технологическом центре Гюмри. Всматриваясь в орнаментальные паттерны, сплошь покрывающие армянские хачкары, художница исследует антропогенные объекты окружающей среды и собирает из них своего рода видео-спектакль, калейдоскоп. Визуальный ряд аккомпанирован пением а-капелла, которое было записано в естественной акустике в церкви монастыря Гегард – под куполом, который буквально вырезан в скале. То, что фиксирует в своем проекте Регина Хюбнер, создано руками людей и одновременно является уже неотъемлемой частью ландшафта.

Культурные традиции взаимодействия с горным пейзажем, с разновидностями горной породы являют собой очень успешный пример экологичной и устойчивой стратегии производства и обживания ландшафта – не через навязывание идеи со стороны человека, а через диалог со свойствами материалов, с климатическими условиями и с особенностями ландшафта.

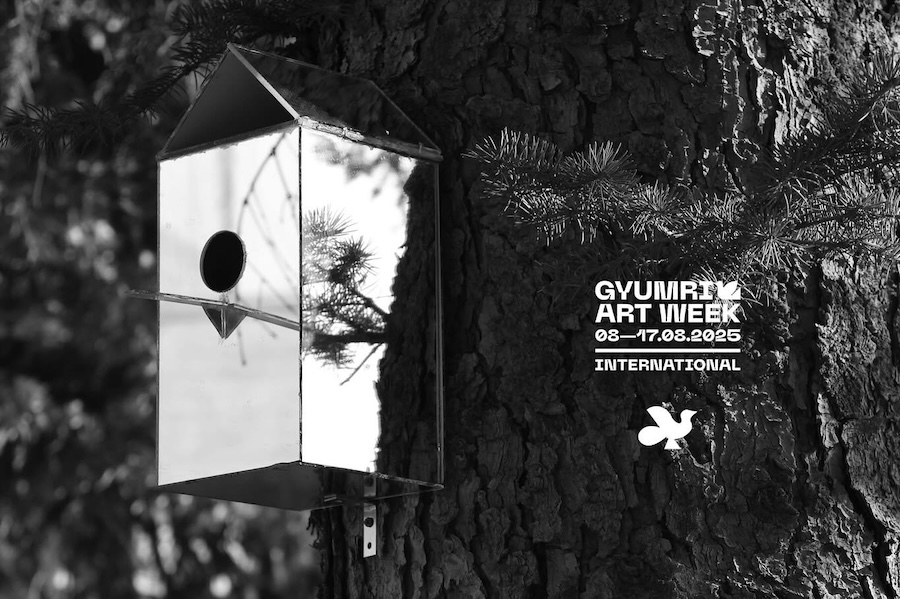

Ashik Hovhannisyan, bird nests

Способ №2: «другие» не обязательно «враждебные»

Рассматривая культурные памятники как часть пейзажа, как уже ставший естественным компонент окружающей среды, мы приходим к тому, что граница между человеческими и не-человеческими существами (если говорить в терминах французского философа Бруно Латура) весьма и весьма условна. Ведь благополучие одних влияет на то, как чувствуют себя другие. В этом весь смысл понятия «экосистема».

Идея взаимозависимого, симбиотического сосуществования различных биологических видов в ландшафте Южного Кавказа – это то, к чему дотошного интерпретатора подталкивает работа Ашика Ованнисяна, которая в рамках Gyumri Art Week была экспонирована во дворе филиала Академии Художеств. Идея художника изысканно простая – безошибочно узнаваемая форма скворечника, закрепленная на стволе дерева, но сконструированная из зеркальных панелей. Наблюдая отвлеченно за птицами зритель вдруг обнаруживает в привычном режиме наблюдения поломку, странность – в пространстве птичьего быта он вдруг видит самого себя. Ованнисян вкладывает в эту метафору идею ответственности: мол, мы больше не можем, как раньше, просто наблюдать – теперь в «мире природы» мы регулярно наталкиваемся на признаки пребывания своих собратьев по классу млекопитающих и виду homo sapiens, мы видим воочию то влияние, которое человеческая деятельность оказывает на внешний облик ландшафтов (достаточно еще раз посмотреть на дикий берег Севана, усеянный мусором, чтобы увидеть этот процесс воочию). Однако ведь и мы, будучи биологическими организмами, тоже испытываем на себе эти перемены. Не заботясь о судьбах птиц в городе, о жизни флоры и фауны за чертой города, человеческие существа проявляют жестокую недальновидность – нанося вред растениям и животным, нарушая хрупкий баланс экосистем, люди постепенно делают свою собственную жизнь невыносимой.

Дмитрий Булатов, Алексей Чебыкин (Россия), «Танцующий лес». Фото авторов

Способ №3: попробовать понять логику «других»

Как быть внимательными к не-людям – к птицам в городе, например? О, для этого у нас среди прочего есть наука. И современное искусство умеет взаимодействовать с ней в поисках общего языка, в попытках со-настройки с не-человеческими существами.

Специфическое направление Art & Science на фестивале в Гюмри было представлено иностранными художниками – эта сложная практика требует очень продолжительной и очень дорогостоящей подготовки, условия для которой пока еще не вполне сложились в пределах армянской художественной сцены. Одна из интереснейших работ выполнена художником и теоретиком Дмитрием Булатовым и медиахудожником Алексеем Чебукиным – из архива CYLAND, который составил основу для экспозиции в Технологическом центре Гюмри. Проект Булатова и Чебукина – это исследование так называемого «Танцующего леса», аномалии Куршской косы, которая выражается в необычной спиралевидной форме стволов деревьев в лесу. Одна из научных теорий объясняет этот феномен специфическим геомагнитным полем в конкретной местности. Художники Булатов и Чебукин несколько лет назад решили проверить эту теорию: во-первых, они картографировали геомагнитное поле вокруг этого леса с «танцующими деревьями»; а во-вторых, они придумали и сконструировали специальные приборы для мониторинга геомагнитной активности и электрического сигнала, который излучают деревья. Так, они смогли увидеть закономерности во взаимодействии растительных организмов с процессами геомагнетизма – то есть распознать этот загадочный язык общения двух не-человеческих агентов.

Повторюсь, направление Art&Science в Армении пока не созрело. Однако поле для возможных междисциплинарных исследований здесь невероятное богатое – ведь Южный Кавказ отличается биоразнообразием, особыми изолированными горными экосистемами и множеством эндемиков, то есть таких существ, которых нет больше нигде в мире. Так что потенциалы для работы с этой оптикой огромны.На общем фоне Южно-Кавказского биоразнообразия тема “Экологии и окружающей среды” выглядит тревожно, впрочем как и во всем мире. С одной стороны, армянская художественная сцена, как показала прошедшая программа гюмрийской арт-недели, постепенно формирует свои интонации и свою форму экологического дискурса. Это важно, поскольку родной, не привнесенный, не чуждый, а именно локальный дискурс необходим для смены парадигмы, в которой живет национальная публичная политика – в которой, в случае Армении, проблемы экологии сейчас стоят далеко не на первом месте. Однако, пока борьба идет за дискурс, пока художники ищут свой язык для высказываний об экологии и пока общество робко примеряет на себя ответственность, экосистемы продолжают страдать от эксплуатации и неповоротливости управления в соответствующих секторах экономики. Поэтому чем больше внимания общественный дискурс сможет со временем уделять экологии и (кстати) климату, тем более пугающая и фрустрирующая картина будет вырисовываться из фактов. И все же мы надеемся, что это недалекое будущее настанет и у Армении действительно будет возможность серьезно заняться экологией.

Похоже, что армянское искусство в этом недалеком будущем не займет обвинительную позицию и не присоединится к практике огласки обескураживающих фактов о том, как все плохо. Поскольку уже сейчас армянские художники и кураторы не ищут способы изящно и оригинально проговаривать те самые факты, а моделировать адекватное отношение к ним, проявляя сочувствие к индивиду, который самостоятельно не ответственен за климатический кризис, для которого эта проблема непомерна.